2015年6月13日の土曜日、長期開催イベント『読んで楽しい!現代戯曲』の第一弾として、第54回『本読み会・ウェスカー』が開催されました。

今回は定員いっぱいの15名にご参加いただきました。常連さんも、今回が初めてという方もいらっしゃいましたが、今回はいつになく、戯曲の背景を考えるような話が多かったように思います。

イベントということで、こちらも多少意識していた部分もありましたが、それよりも戯曲を読んで感じた疑問や想いから、自然に話題になっていった部分が大きかったように思いました。

ご参加いただいた皆さん、どうもありがとうございました。

このページでは、当日参加できなかった方にも会の雰囲気を味わっていただけるよう、参加者からの感想などをまとめて掲載します。ページ下部からコメント投稿もできますので、ご参加いただけなかった方もコメント等いただけたら嬉しいです。

◯参加者からの感想

参加者からいただいた感想を、一部抜粋してご紹介いたします。・ありがとうございました!とても面白かったです。ウェスカー、初めて読みましたが、三部作の他も読んでみたいと思いました。というか、観てみたい(≧∇≦)

・楽しく参加させていただきました。ありがとうございました。ところで、そもそもの題名、「ぼくはエルサレムのことを話してるのだ」の『ぼく』とは誰なのでしょうか?

・「ぼくはエルサレムのことを話しているのだ」は初見で、尚且苦手な海外戯曲だったので、読めるかなと思っていましたが、皆さんの読みを伺っているうちに、世界に入り込むことが出来ました。ですが世界の社会・政治・文化的背景、イギリスという国の国柄などがわからないと読み込めないな、自分は勉強不足だと実感しました。

あと、そんなことはとっぱらって演劇戯曲って、結構世の中とか、自分とつながっているもんなんだと今さらながらに、今回痛感しました。

自分は5年前から躁鬱病を患っていて、親に養ってもらって、ニート生活を送る者なんですが、そうなると友人とか外と付き合いが無くなるんですよね。3幕1場の最後で、デイヴという登場人物が周囲に感情を八つ当りする所がありますが、自分はその気持ちよくわかるよって思ってしまいました。

他の参加された方々は、「大人げない」とか否定的意見が多かったですが、まあ本当はそうなんですが、周囲から孤立すればするほど、自己を正当化して、自己に閉じ込もり自己を鋭角化してしまう、そうなってしまうのもよくわかるよと、俺もそうだもん今さと、自分にひきつけていつしか考えていました。

だからどうしたってコメント内容ですが、強く自分に演劇とか戯曲をひきつけて読めたのは、今回がはじめてだったってことです。色々な戯曲の読みがまだまだ甘いと反省です。

・『本読み会』にてウェスカーの『ぼくはエルサレムのことを話しているのだ』を読む。事前に戯曲をよむだけでなくて、第二次世界大戦後から1960年のイギリスの社会情勢を事前にもっと勉強しなければ、戯曲の背景が解りにくいなと反省。

・先日はありがとうございました。参加者の皆さんの感想や分析も熱く、濃く、充実した楽しい時間を過ごすことが出来ました。やはり戯曲は仲間と掘り下げていくという作業があって、さらに生きてくるものなのだと改めて感じました。

ウェスカーの長台詞は良いですね。今回は特にエステルおばさんと三幕2場のロニイの台詞が心に響きました。

私達は多かれ少なかれ挫折を経験しています。この作品に触れた時誰しもが胸にチクンとした痛みを覚えるでしょう。それでも腐ること無く理想を胸に少しでも前に進んでいきたいと願います。腐ってしまう人がいてもそれも愛おしいと感じます。

資本主義と社会主義、勝者と敗者、そんな風に分けるのではなく、人を愛することの素晴らしさを、人間って愛おしい!と思う気持ちを大切にする事をウェスカーは教えてくれたように思います。私には、理想を胸に生活する者と、それに憧れ応援する者のお話だと感じました。

これから三部作とあわせて読み返してみたいと思います。

たくさんのコメントありがとうございました!

さて、最後にもう一匹からコメントが届いております。

◯よみたんの感想

『ぼくはエルサレムのことを話してるんだ!』みなさん、こんにちは!よみたんです。

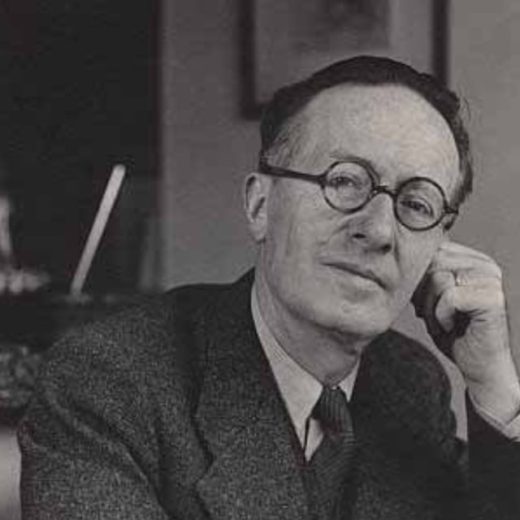

こないだ、あーのるど・うぇすかーの本をよみました!

デイヴとアダって夫婦がいて、「せかせかした都会なんかで暮らしてたらおかしくなっちゃう!ぼくたちは人間らしい理想の暮らしをするんだ!」って言って、いなかで暮らし始めるんだけど、いなかって水道も電気もないし、なんか仕事もうまくいかないしで、デイヴもアダもちょっと疲れちゃうっていうお話しだったよ。

このお話しは1960年に書かれたお話しなんだって。ぼくが生まれるよりずっと前だ!うん、ぼくが生まれたの、実は1981年だからね・・・。

じっさいさ、なんか社会主義?がなんとかとか、戦争の時にインドでかんとかとか、よく知らないこともいっぱい書かれてて、古臭い話だなぁって感じた。どこが現代戯曲なんだろ。

でもさ、なんか読んでると、あ、こういう人いるよね、みたいなのはあった。たとえば、ブラック企業で疲れ果てて田舎で暮らそうって人とか、なんか若い頃は夢見てたけど、子供もできちゃったし、生活しなきゃいけないしで夢諦めたんだよって人、結構いるよね。リアルだよね。

一緒に読んでた人たちも、「デイヴみたいな人、身近にいるかも」って言ってたよ。

あとさ、このお話しはイギリスって国のお話しなんだけど、一緒に読んでたおじさんが「70年台の大学生たちは、同じようなことを真面目に話してましたよ。」「すぐに負けて、機動隊が入っちゃったけどね」って言ってたの。時代もちょっと違うし、国も違うのに、同じようなこと言う人もいるんだなぁってびっくりした。

なんかね、デイヴとかアダとか、その他の登場人物も、社会主義?っていう考え方の理想みたいなのをすごく大事にしてて、それを実現しようとして田舎に行ったみたいなの。でも、二人は田舎で失敗しちゃうでしょ?だから、これは「社会主義なんて役に立たないよ!」ってお話しなのかなぁって思ったんだよ。社会主義にうらみでもあったのかな、うぇすかーは。

じっさい、これが書かれたのが1960年よりもっと昔の社会主義リアリズム全盛の時代だったら、これって書いちゃっていいの?ってくらいヤバイものだったんじゃないか、って言っている参加者の人もいた。あと、なんかそういう、一昔前だったら書けなかったものを思い切って書く!みたいなところが、武田泰淳さんとか、第一次戦後派の態度と似ている、って言ってる人もいた。

ちょっとひらめいた!現代戯曲の”現代”って、もしかしたら、「書きたいことはちゃんと書く!」って時代のことなのかも。

でもね、読んでるいくうちに、うぇすかーは決して「社会主義なんて役に立たないよ!」とは言ってないなって思ったんだ。

ちょっと話し逸れるんだけど、じつはみんなと一緒に読んでてね、なんか、デイヴってすげー子供だよね、ダメダメだよね、みたいな感想があったの。

まあ、確かにその通りなんだよ。デイヴって人は理想ばっかり言ってる子供で、現実には立ち向かえないひ弱さがあって、ダメダメなんだけど・・・でもぼくは、うぇすかーって人は、それをダメだと思って書いてるんじゃないな、って思った。

デイブとかアダとか、ドブソンとかロニィとか、あとサラとか、この作品には出てこないハリィとかもそうだと思うんだけど、みんな一生懸命生活してるんだよね。生活してる中で、疲れて疲れて、でもそれでも、いつか楽園が訪れたらいいなって考えてるんだよね。

きっとうぇすかーって人は、そういう人たちが愛おしくて仕方ないんだなって感じた。うぇすかーは、社会主義が役に立つとか、立たないとかそんなことじゃなくて、世の中おかしいだろ!ってこととか、たとえ失敗してたとしても、そんな中で一生懸命生活してるやつが好きなんだ!ってことを言いたくてこのお話しを書いたんだなって思ったよ。

このお話しのタイトルは「ぼくはエルサレムのことを話しているのだ」「I'm talking about Jersalem」なんだけど、なんか、お話しの中に出てくる人たちは、”エルサレム”っていう言葉を”楽園”とか”理想郷”って意味で使ってるんだよね。調べてみたら、第一次大戦中に流行った賛美歌に「エルサレム」って曲があって、「この地イギリスに理想郷エルサレムを築こう」っていう内容だったんだって。

「エルサレム」って場所は、特別な意味を持っている場所だってことがわかった。

ウェスカーはこのお話しで、登場人物と一緒になって、理想について話したかったんだと思う。

とりあえず、うぇすかーってすげーやつだな。いいやつだよ。

昔の人だけど、もう友達の気分。

こういうことも、”現代”ってことなのかもね。

よみたん

※第54回『本読み会・ウェスカー』レポートもアップされています。こちらもご覧ください!

どうもありがとうございました。次回もお楽しみに!

1 件のレスポンスがあります

[…] […]