ずいぶん間が空いてしまいました。主宰大野・松山の波長が合うと、なんとなくお休みの続く『本読み会』ですが、2023年は1度しか活動していないことに気づき、あわてて開催した次第です。特になにかトラブルがあったわけではありませんので、どうぞご案じくださいますな。

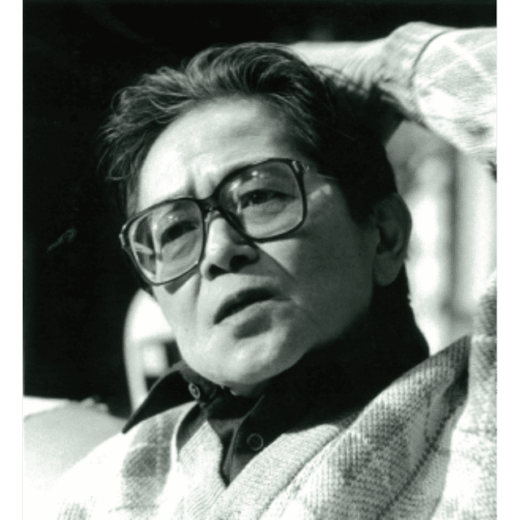

さて、今回読むのはノルウェーの作家ヨン・フォッセ『だれか、来る』です。2023年10月にノーベル文学賞受賞のニュースがあったとき「劇作家が取った!」と胸を躍らせた戯曲ファンもいたことでしょう。ノルウェー人ということもあって「イプセンの再来」「21世紀のベケット」なんて紹介されることもありますが、果たしてどんな作家なのか?

ヨーロッパでは既に確固たる地位を築いた作家ですが、日本でその名前を知っているのはごく一部なのではないでしょうか。2004年に太田省吾演出による『だれか、来る』、同年地点によって『名前』『ある夏の一日』『眠れよい子よ』が連続で紹介されたのが、日本で最初のヨン・フォッセ作品上演のようです。しかし、その後も定期的に上演されているとはいいがたし。

そんなところへ、2023年12月に『だれか、来る』の出版がありましたので、これ幸いと開催にこぎつけた次第です。

『だれか、来る』の筋立てはとてもシンプルです。登場人物は「彼」「彼女」そして「男」の3人。「彼」と「彼女」は、海に面した家を買って、これから二人で住もうとするところ。二人で仲良く暮らすのはいいのですが、「二人だけ」「二人きり」「だれもやってこない家」がやたらと強調されます。二人がどこかから逃れてきたことも暗示され、外部からの脅威に不安をおぼえる様子が伝わってきます。それを象徴するかのような「だれか 来る」のリフレイン。

やがて、この家を二人に売ったという「男」が登場し、「彼女」に近づきます。「彼女」は拒絶のそぶりも見せますが、同時に「男」に惹かれているようにも見えます。その様子を見た「彼」の中には不安がむくむくと育ち、「彼女」を疑い、さらに家の中へ閉じこもっていく…。ただ、そこから大恋愛になったり、悲劇的な終末を向かえたりということはありません。不安が生まれて、疑心に育ち、内部と外部が入り混じり、孤独であることが示される。そして、海と波。不条理劇のような進行ですが、人間関係においてはとてもリアリスティックです。

二人っきりでいると思うとき、それは二人でひとつなのか?それとも孤独なひとりが二人いるのか?他者と全くつながりを断ち切って生きることができるのだろうか?そんな普遍的な問いが、短い言葉のやり取りから立ち上がってきます。

戯曲の言葉はとても平易で短く、黙読するとサラサラと読み終えてしまうくらいです。フォッセはノルウェー西海岸の方言「ニーノルシュク」という言語で戯曲を書いているらしいのですが、当然のことながら参加者の誰もノルウェー語を知らず…。それでも、せめて英語でということで、英語版を照らし合わせながら読み進めていきました。日常会話のような言葉なのですが、くり返しが多く、弁証法的に対話が進む感じではありません。対話のようでもあり、独白のようでもあります。ときおり登場する「金」「鍵」「ベンチ」「おまる」といった名詞は舞台上のイメージを不安定なものに変え、さらに絶妙に配置された間と静寂が広い余白をつくり出します。

声に出して読んでみると、こうした文体が織りなす独特のリズムを垣間見ることができました。すらすら読み進めようとしても、戯曲の言葉が話し手に要求するリズムに組み伏せられる感じがします。フォッセ自身が自分を「詩人」としているように、この戯曲は詩なのではないでしょうか。詩で対話が書かれている。だからこそ、文字そのものの持つリズムと話者の身体的なリズムを合わせる必要が出てくるのです。しかし、歴史的に演劇はもともと詩から始まったんだから、とっても正統派な作品ともいえますね。

読んでるだけでこうなんですから、実際に演じるとどうなっちゃうんだろうか?と思わずにはいられません。きっと今回のノーベル文学賞受賞を機に、日本でも上演が企画されるのではないでしょうか?そのときはぜひ劇場でフォッセの言葉を聞いて、ああでもない、こうでもないと、波のように思い悩みたいところ。それは実に贅沢な思考になるはずです。(松山)